自学校第二次党代会以来,美术学院在学校党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,以党建为引领,在人才培养、教育教学、科学研究、社会服务、学科建设、文化传承与创新等方面取得了丰硕成果,展现出团结奋进、开拓创新的良好局面。

党建引领凝聚力量

学院党总支始终把党的建设摆在首位,坚持以政治建设为统领,强化理论武装,扎实开展政治理论学习。学院注重将党建工作与教学科研深度融合,形成了“党建+专业+实践”的特色模式。通过党建带动学科建设和人才培养,党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥,有效增强了学院的凝聚力和战斗力。

人才培养硕果累累

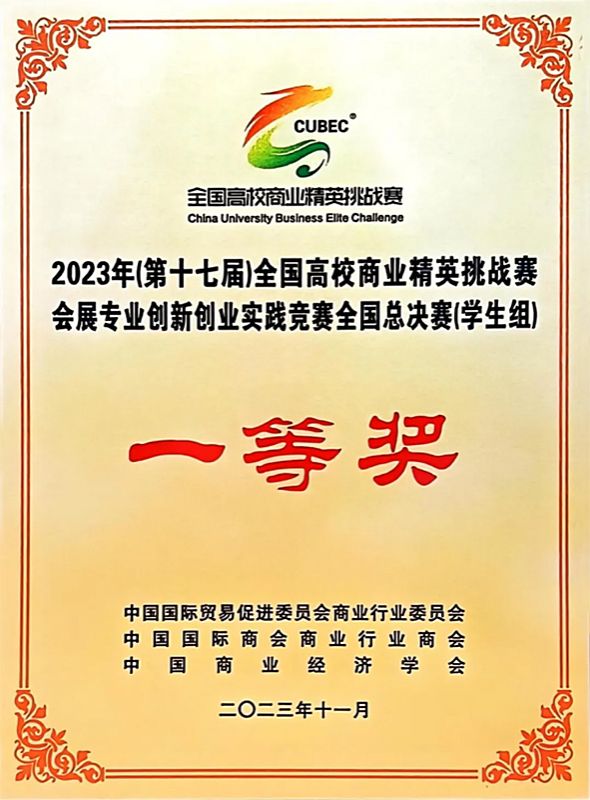

学院坚持“以美育人、以文化人”,不断优化人才培养方案。在OBE理念指导下,形成了目标定位清晰、契合时代发展的培养体系,突出“人民性”和“人文情怀”的课程思政特色。结合遵义地域文化,强调课程与红色文化、民族文化相结合,使学生在艺术学习中体悟人民群众在历史中的地位和作用。近年来,学生在国家级赛事中获奖165项,在省级赛事中获奖185项,多件作品入选全国美展及贵州省重大展览,充分展现了青年学子的艺术才华与创新活力。

教育教学改革持续深化

学院深入推进课堂教学改革,积极探索线上线下混合式教学模式,注重“工作室制”“导师制”的个性化指导。在课程思政中,学院引导学生把握“民族的就是世界的”的理念,积极助力地方民族民间美术与非物质文化遗产的传承。近年来,学生创作了一系列红色主题作品,形成了一批实践成果,推动了课程思政的落地见效。

科学研究稳步推进

近五年来,学院科研实力不断增强,取得了优异的成绩。学院获得国家社科基金艺术学项目2项,教育部课题1项,省级项目4项。教师在科研与创作中不断突破,获得省级以上奖项80余项,多件作品入选国家级展览,出版作品集与专著多部,为学科建设与人才培养提供了坚实支撑。

社会服务彰显担当

学院主动对接地方经济文化发展需求,积极搭建产学研一体化平台,形成“艺术+产业+社会”的产教融合模式。学院建立艺术实践基地与产学研合作基地10余个,连续多年组织暑期“三下乡”、写生考察等社会实践活动。师生团队开展“我为家乡做实事”系列活动,从桐梓芳草地一面破旧的墙体美化起步,逐渐拓展至工业园区、幼儿园、敬老院、社区、餐饮和文旅空间,墙绘成果不仅成为游客打卡点,也凝练成创新创业项目,2024年获国家级一等奖并入围国际赛事。2023年,学院团队的以“遵义辣椒文化”为主题的视频项目,在中国大学生创新创业大赛中斩获国家级一等奖、二等奖各1项,充分展示了艺术赋能乡村振兴与地方文化传播的活力。

学科建设不断优化

学院完成了视觉传达设计、环境设计专业的评估工作,并取得优异成绩。通过持续优化学科结构,推动“美术+环境设计”“美术+数字媒体”的交叉融合,学院不断拓展学科边界。依托10余个实践教学基地,强化校地合作与产教融合,逐步形成了“教学—实践—创新—服务”的育人链条,为学生提供了更为广阔的发展平台。

产业融合开拓新局

学院高度重视“双师型”教师队伍建设,鼓励教师将学术研究与社会服务结合。多位教师在遵义市各类专业评审与项目指导中发挥重要作用:担任农产品包装设计大赛评委,参与新蒲新区非遗评审,为“贵三红”“辣得笑”等地方企业的非遗申报与品牌推广提供专业支持。学院先后参与乡村振兴和城市建设项目20余个,推动艺术创作与产业发展深度融合,探索出“艺术赋能产业”的新路径。

文化传承与创新双驱动

学院立足地域优势,积极推动黔北民间美术、红色文化与民族艺术的创造性转化和创新性发展。师生团队创作的系列主题美术作品,既凸显民族特色,又展现时代精神。近年来,学院加快数字艺术、沉浸式展览和公共艺术探索,推动艺术创作与科技手段相结合,提升了文化传播的广度与深度。

展望未来,学院将继续凝心聚力,砥砺奋进,努力为建设特色鲜明的高水平师范大学贡献美术智慧与艺术力量。

(转自遵义师范学院新闻网)